河套 IT TALK 28:开放内容许可的前世今生

开放内容许可的文化渊源——“混搭文化”

波普艺术先驱安迪·沃霍尔(Andy Warhol) 于 1967 年出版了玛丽莲·梦露 (Marilyn Monroe ) 的完整作品集。

在谈开放内容许可的文化渊源之前,有必要提一下:Remix culture。中文有人翻译为“混搭文化”、“混音文化”、“混合文化”、“重混文化”、“融合文化”,又名读写文化(Read-write Culture)。这个词的含义是允许并鼓励组合或编辑现有材料来产生新的创造性作品或产品的衍生作品。在音乐制作领域这个词是混音的意思,但是它的边界要广泛得多。在本文后续,我们会用“混搭文化”来指代。

美国法律学者和政治活动家、哈佛大学教授莱斯特·劳伦斯·莱西格(Lester Lawrence Lessig)在2008年出的一本书,书名就叫《Remix》。他认为“混搭文化”的历史要远早于“版权文化”。我们经常说美国文化就是一个大熔炉(melting pot),世界各地的人来到美国,不同民族文化不断地影响、同化和融合,形成一种有继承但又独特发展的新的共同文化的社会。大熔炉文化,就是一种“混搭文化”的广义表达。而这种形式在各种细分的文化艺术领域都广泛存在。

民间艺术

一切民间故事、民歌诗歌、民间艺术等,都是在历史演化过程中不断修改迭代和变迁的。传颂者把这些不同地区流传的故事,汇集起来,经过选择、加工、再创作,这就是“混搭文化”在民间艺术中的一种呈现形式。

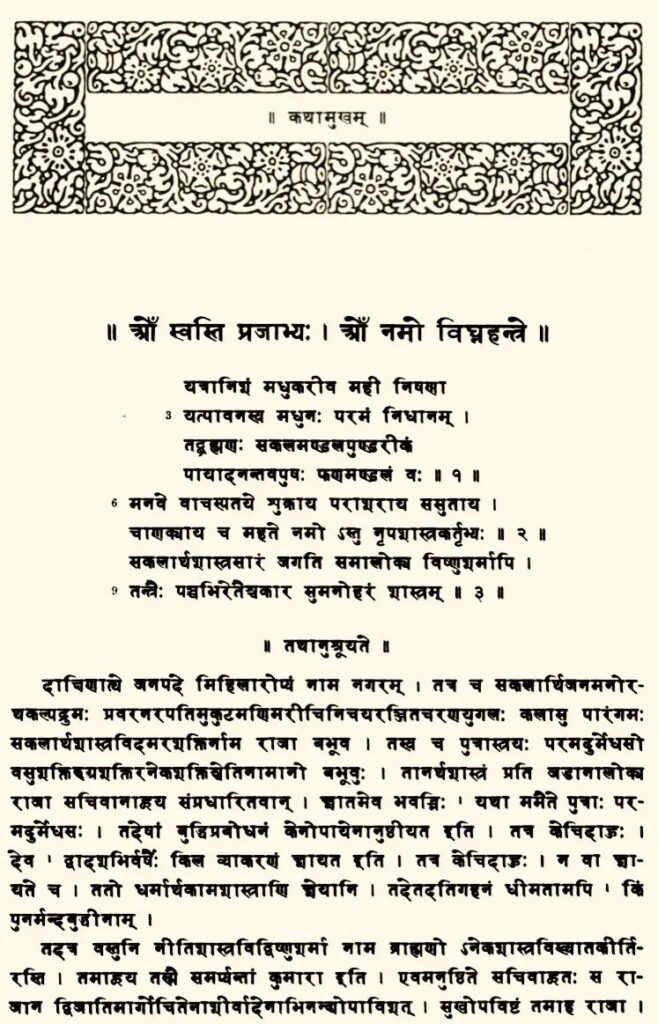

现存最古老的梵文《五卷书》的第一页

举一个古老的例子:古印度著名韵文寓言集《五卷书》(Panchatantra) 。这部印度古典名著,被誉为西方寓言的始祖,是在全世界流传区域最广的民间寓言故事集。据信,最初的梵文作品创作于公元前 3 世纪左右。《五卷书》在接下来的 2300 年里被全世界 50 种不同的语言重新解释了至少 200 次。这都是“混搭文化”在民间文化中的例子。

图形艺术

在图形艺术里面,“混搭艺术”一个非常经典的例子,就是马塞尔·杜尚的《 LHOOQ》(小胡子的蒙娜丽莎)。

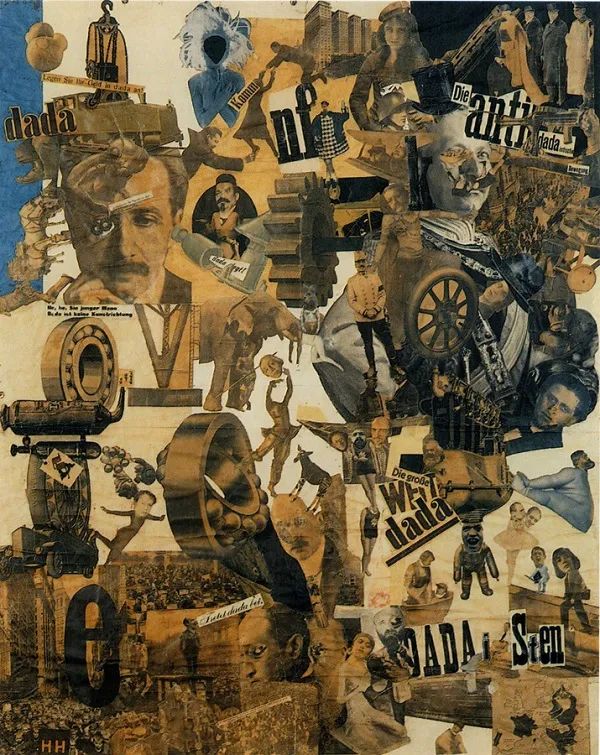

汉娜·霍奇(HannahHöch)的摄影蒙太奇拼贴也是一种典型的“混搭”艺术。她用实际照片,或者是从新闻界和其他广泛生产的媒体中提取的照片复制品,重新拼装形成了新的艺术形式。后来这一系列“混搭艺术”被归为波普艺术的实验性尝试。

在互联网时代,“混搭”通过GIF动图或者截取的视频片段,在微博、抖音、小视频等互联网平台上大行其道,变得极为流行。人们喜欢将截取的某些经典影视作品的片段,重新改编,给出新的配音,打上新的字幕,结合不同的上下文重新剪辑拼接各种蒙太奇,以表达新的内涵。

音乐

随着数字革命,音乐制作技术也发生了根本性的变化。数字信息可以无限复制和编辑,而且通常不会有质量损失。让音乐“混搭”变得更为容易。

DJ是典型的“混搭”在音乐上的表现,就是将预先录制的音乐素材重新编排和重新混音为新作品。

超链接与超文本

在互联网兴趣后,混搭文化盛行。互联网大量的免费内容,或者开放获取的内容,让进一步的内容创造变得越来越容易:搜索,点击超链接、复制粘贴,或者做少量的修改,都会让“混搭”更为容易。

最为典型的混搭是维基百科,它鼓励公众在百科全书中添加他们的知识、图文、超链接,并允许用户重新混合所呈现的信息,鼓励由多人编辑和制作条目。

软件代码

自由软件和开源运动,代码层面的“混搭”是普遍现象。很少开发者在开源领域去重写代码,都是直接在别人的代码上改,而且Git也鼓励开发者Fork形成新的分支,不做任何限制,进一步推进了“混搭”的协作软件开发模式。

软件界的“混搭文化”对知识产权的冲击

1662年,前文《河套IT TALK 27:同行评审的历史与未来》中的那位在欧洲大陆流放后回到英国的国王查理二世,他深知复辟不易,所以时时刻刻都在担心神圣王权地位的稳固性。听到最近英国有人大肆乱印质疑王权、分裂、渎神和煽动反抗的书刊、小册子和出版物,没有章法,就下令出台《出版许可法》(全名是:《防止滥印煽动叛逆和未经授权的书刊小册子及规范印刷出版法》),这是版权(copyright)的雏形,实现了出版需要国家授权和审查的目的。许可法经过多次演化,修订,最后经过《伯尔尼公约》的签署,一直到出现计算机和互联网之前,“保护著作权人对其作品所专有的权利”这一基本理念和框架坚守了300多年,并未发生颠覆性大的变化。但随着数字革命的出现,“混搭文化”已经蔓延到人们生活中的每一个角落。显然,和“版权”的传统理念发生了巨大的冲击。

《尼泊尔公约》的封面

根据《伯尔尼公约》第 9 条规定,未经授权摘录包含在另一作品中的已经存在的作品构成版权侵权。也就是“混搭”侵犯了原作者的专有复制权。

但从40年代~50年代开始,计算机技术兴起,很多商业公司发布计算机,附带源码发布,已经成为产品上市的约定俗成。也因此培养了一批这种“极客文化”的追随者。但随着软件开发成本越来越高,很多软件公司不得不勒紧裤腰带,审慎思考是否继续开放源代码的问题。

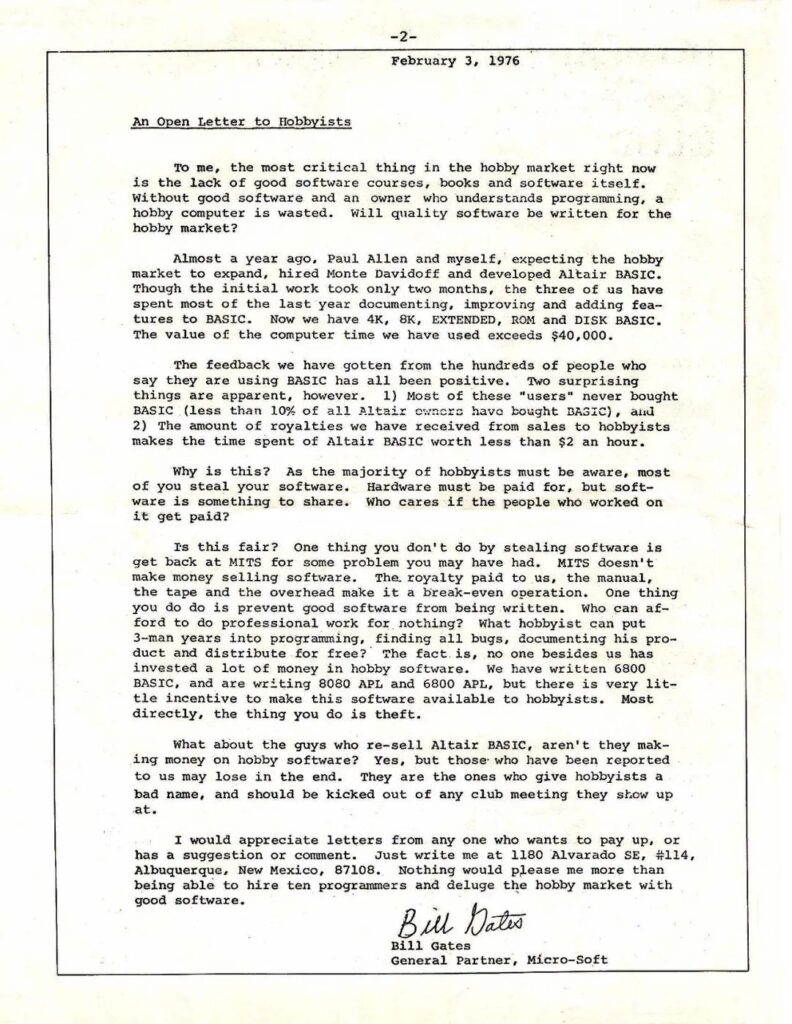

1976年,比尔·盖茨发表致爱好者的公开信,在信中,他表达了对爱好者们肆意复制微软产品 Altair BASIC 而未支付许可证费用的行为的沮丧。这个时候的比尔·盖茨只有21岁,他的Microsoft还只有两个雇员,一位是他的儿时好友保罗艾伦,一位是里克·韦兰德。三个人窝在小办公室里,刚搞出来一个Altair BASIC,正雄心勃勃准备去赚钱,结果发现自酿计算机俱乐部(Homebrew Computer Club)的几位老兄直接把他的代码拿过去用了。比尔盖茨觉得这是彻头彻尾的剽窃、盗版。相信他也很难理解这个主旨是软件自由共享的极客小团队,未来将酝酿波涛汹涌的开源浪潮。

在 1970 年代和 80 年代初期,软件行业开始使用技术措施来防止计算机用户使用逆向工程技术来研究和定制他们付费购买的软件。1983年2月8日的公告信中,IBM 宣布改变了其政策,不再提供软件的同时提供源代码。仅提供目标代码。这几乎影响了后续大部分的软件公司的商业策略。

70年代末/80年代初的这一系列变化,让源代码更加倾向于变成一种数字资产。这激怒了之前受益于开放源代码的“极客”们,他们开始反击了。

开源软件和版权

1980年的一天,在麻省理工学院人工智能实验室的理查德·斯托曼(Richard Stallman,简称RMS)突然发现,看不到新安装的激光打印机Xerox 9700软件的源代码了。因为之前,在实验室里的打印机的源码都是要修改的,修改后,当用户的作业被打印时,它会以电子邮件方式向用户发送消息,并且如果打印机卡住,则会向所有等待打印作业的登录用户发送消息。现在不让看源码了,新的打印机,就等于没了这个功能,实验室有好几层,会带来诸多不便。这一改变,让RMS出离愤怒了,他的执念是软件用户应该有与邻居分享的自由,并且能够研究和修改他们使用的软件。他坚持认为,专有软件供应商试图禁止这些行为是反社会和不道德的。几年后,他辞去了麻省理工学院的工作,全新搞起了他的GNU项目(递归首字母缩写词,意思是“ GNU 不是 Unix! ”)。

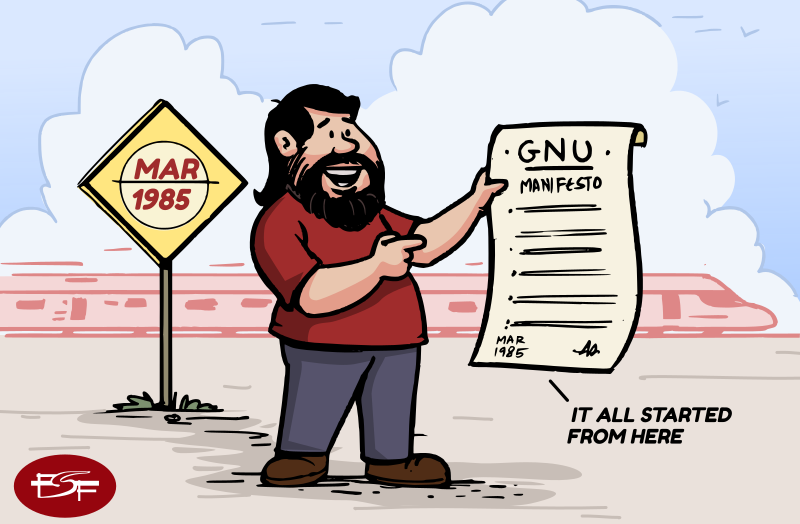

1985年,RMS在Dr. Dobb‘s软件杂志上发表了《GNU宣言》(The GNU Manifesto)。这也被称为是自由软件运动的核心精神。定义了软件开发者的的“四项基本自由”:

- 出于任何目的,按照您的意愿运行程序的自由。

- 研究程序的工作原理,并对其进行更改,使其按照您的意愿进行计算的自由。访问源代码是实现此目的的先决条件。

- 重新分发副本以便您可以帮助您的邻居的自由。

- 将您的修改版本的副本分发给他人的自由。通过这样做,您可以让整个社区有机会从您的更改中受益。访问源代码是实现此目的的先决条件。

如果软件以不提供这 4 项自由的方式获得许可,则它被归类为非自由或专有的。

RMS在同年创立非营利组织自由软件基金会( FSF ) ,旨在支持自由软件运动,推荐软件的通用公共许可证 (GPL)的copyleft(左版)。

自由软件运动的倡导者布鲁斯·佩伦斯(Bruce Perens)在 1998 年 2 月 9 日创建了开源定义并发布了开源的第一个正式公告和宣言。他与埃里克·史蒂文·雷蒙德(Eric Steven Raymond,简称ESR)共同创立了开源计划(OSI) 。一年前这位拥枪的自由党人ESR刚刚出版了一本书《大教堂与集市》。

1995年,大学教授Junger起诉美国国务院关于上课中的外国留学生听到的软件加密技术不应该落入出口管制范围一案在2000年胜诉,最高院判决:软件源代码是言论自由,受宪法第一修正案的保护。

在 2007 年至 2009 年期间,软件自由保护协会(SFC) 代表BusyBox(一个UNIX软件套件)的主要开发者对一些商业公司提起了一系列版权侵权诉讼。这些诉讼声称这些商业公司违反了 GNU通用公共许可证第 2 版(GNU GPLv2)。这些诉讼基本都成功了,对方后来都遵守了GPL协议,并和BusyBox开发者们进行了部分的财务和解。开源协议,也受版权法的保护,软件界的“混搭”,从此,在法律层面算是走上了正轨。但这并不足够,因为“混搭”文化渗透到方方面面,哪里仅仅局限在软件界呢?

公共领域与知识共享

版权法规定:版权保护到期之后作品会进入公共领域(Public Domain)。当然也有特例,就是创作者直接公开发布弃权声明,放弃版权。如果类比版权为财产,版权作品等同于私有财产,公有领域等同于公共财产。数字革命之后,人们对内容作品的共享和“混搭”再创作的诉求越来越强烈。但是这种诉求,和保守的版权法之间,仍然存在巨大的鸿沟。大量的创作者抱怨大媒体利用技术和法律来锁定文化和控制创造力。

创新不外乎两件事,一个是”变得更好(to be better)”,一个是”变得不同(to be different)。不管是哪种情况,都必须以既有的创作为基础和前提。自从Web 2.0盛行之后,网络上充斥着使用者发布的内容,但并非所有人都明确地注明放弃版权声明。如果严格执行版权法,会让整个网络环境变得尴尬,创作者和使用者都会不胜其扰,社会呼唤一 个让大家都省事、又能促进作品流通与分享的方法。

1998年,美国通过了《版权期限延长法》(Sonny Bono Copyright Term Extension Act),版权保护期比之前增加了20年,让情况更为恶劣。该法案之前受到迪士尼等音乐和电影公司的大力游说,因此很多人戏称它为米老鼠保护法。

这个扩大版权保护的法案,立即在文化界引来一堆的批评。很多人认为,随着版权保护范围的扩大,作者获得了利益,而公众更难获得这些作品,削弱了公众领域。给公众带来巨大的不必要的成本。因为当时,就连《Happy Birthday to You》这首歌,也在这个修订法案的覆盖范围。有人戏虐地说:“生日歌是不能随便大声唱的!让家人朋友听到没关系,但是,让有版权意识的与您没什么社会关系的邻居听到,就可以被告侵权哦!”(注:生日歌的版权在2015年才到期,进入公共领域)

劳伦斯·莱西格(就是前文那位写《Remix》的作者)得知这个法案通过,简直怒发冲冠!劳伦斯早在80年代就是自由软件基金会(FSF)和软件自由法律中心(SFLC)的董事会会员,是copyleft运动的早期参与者。他很早就意识到已经到了必须要和占主导地位且日益严格的许可文化抗争的时刻了。2001年,他拉着哈罗德·阿贝尔森和埃里克·埃尔德雷德在红帽罗伯特·扬(Bob Young)的公共领域中心支持下,成立了一个非营利组织知识共享组织(Creative Commons ,简称CC ) 。鼓励创作者采用“CC授权”,来推动知识和作品的共享和创新,积极促成学术资料、音乐、文学、电影和科学作品对大众开放, 并向全球各国推广。

劳伦斯教授认为政府制定或修改版权法时,应该以消费者的权益为优先考量,而非一昧从拥有版权的厂商角度着眼,很多创作者都不在意他人有限度的使用自己的作品,因此,创作者可以在发表作品时,同时说明自己的授权方式,让其他人可以依照此方式来运用,这就是“CC授权”。

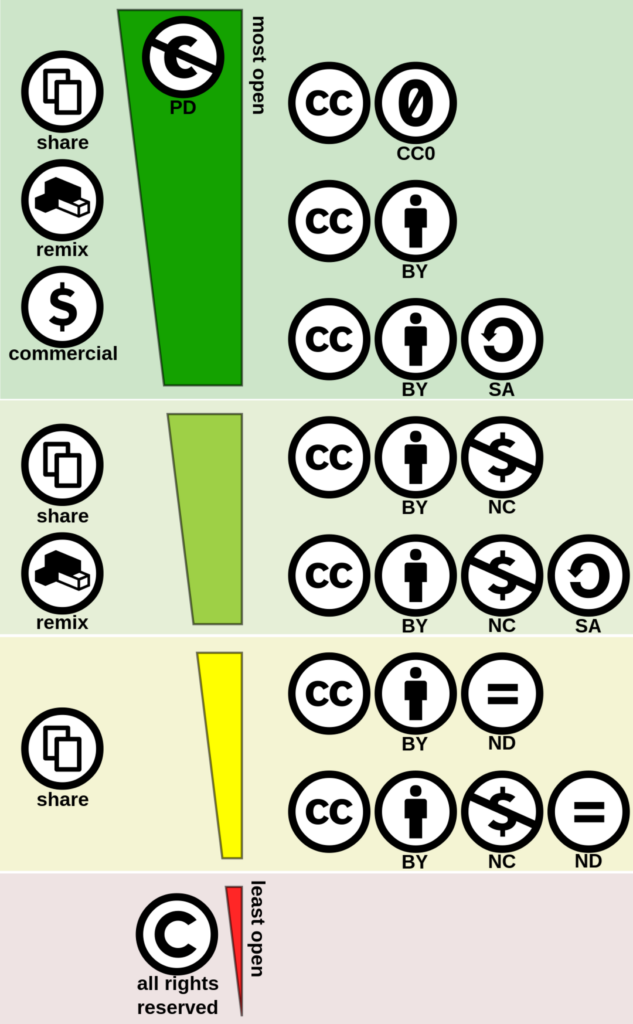

知识共享组织后续发布了一系列知识共享许可协议,以供公众自由地使用。受自由软件基金会GNU通用公共许可 (GPL)的启发,知识共享组织开发了一类网络应用程序,帮助人们把他们的创造性作品贡献于公共领域——或者在特定情况下,保留他们的著作权,而授权他人针对特定用途自由使用。

与GNU通用公共许可不同,知识共享许可不是为软件设计的,而是针对其他种类的创作性作品设立的:比如:网站、学术、音乐、电影、摄影、文学、教材,设计作品等等。希望能够增进和完善前人已有的“CC授权”成果。目标不仅仅是增加在线创作素材的数量, 而且希望社会大众能以更加廉价和容易的渠道和方式接触到这些资料。

为了实现这一目标,知识共享组织也在发展能够将创造性作品与公共领域或者许可状态相联系的元数据。知识共享组织希望这能够使得人们可以方便地运用搜索程序或者其他在线应用程序去寻找,例如,在对摄影创作者署名后,即可以自由使用的作品,或者无任何限制地复制、发行、 出租或者节选使用的歌曲。通过这些使用便利减少抑制创作性的一系列障碍。

根据《2019 年知识共享年度报告》,截至 2019 年,有“近 20 亿件”作品在各种知识共享许可协议下获得许可。

但以上还远远不够,2004年,劳伦斯更是直接出了一本书《自由文化》(Free Culture)。控诉了当前的版权法造就了一个扼杀“科学和实用艺术的进步”的法律和经济环境。甚至提出“随着社会演变成信息社会,需要做出选择来决定该社会在本质上是自由的还是封闭的。”这已经上升到制度层面的变革。

现在,一种信息共产主义(Info-communism)的观点逐渐引起了世界的关注。有学者认为开源软件和维基百科本身就是信息共产主义运动的体现。但这个词,被一些西方人士抛出来是要警惕的,这不是一种对“知识共享”的吹捧。信息共享有着截然不同的理由:一个是个人主义的和自由的;另一个是道德主义和集体主义的。很多保守的反对“版权抵制”的右翼人士惧怕后者。这种意识形态的分歧已经出现在“自由软件”和“开源软件”的部分争论中,同样也出现在“知识共享”的争论中,激烈到要考虑公权和私权关系的“政治正确”站队的程度。在“知识共享”和“知识产权”的博弈中,一旦介入了左右路线的斗争,就会进一步分化“知识共享”的阵营,让事情的发展笼罩了一层迷雾。

这场内容开放许可的自由版权(Free License)和传统版权的博弈,现在还在进行过程中。未来会如何发展,仍然存在很多变数。但毫无疑问的是,我们目前正站在这个变革的关键路口,见证着这种博弈的惊心动魄。